Le pubblicazioni conservate presso la Biblioteca della Camera di commercio di Cuneo rappresentano una fonte davvero preziosa per le tante notizie che ci tramandano.

Il Ministero d’Agricoltura. Ispettorato centrale tecnico delle miniere nel 1020 pubblicò la Rivista del servizio minerario nel 1918 e da queste pagine è stato possibile estrapolare alcuni dati statistici su miniere e su cave, per solleticare la curiosità del lettore e invitarlo ad approfondire proprio presso la biblioteca camerale.

Le miniere

Per iniziare si può scoprire che i permessi di ricerca dei minerali in miniera rilasciati in Italia nel 1918 erano stati 1.003 per 29 tipi di minerali quali ferro, manganese, rame, piombo, zinco, pirite, zolfo, grafite, amianto, allumite ecc.

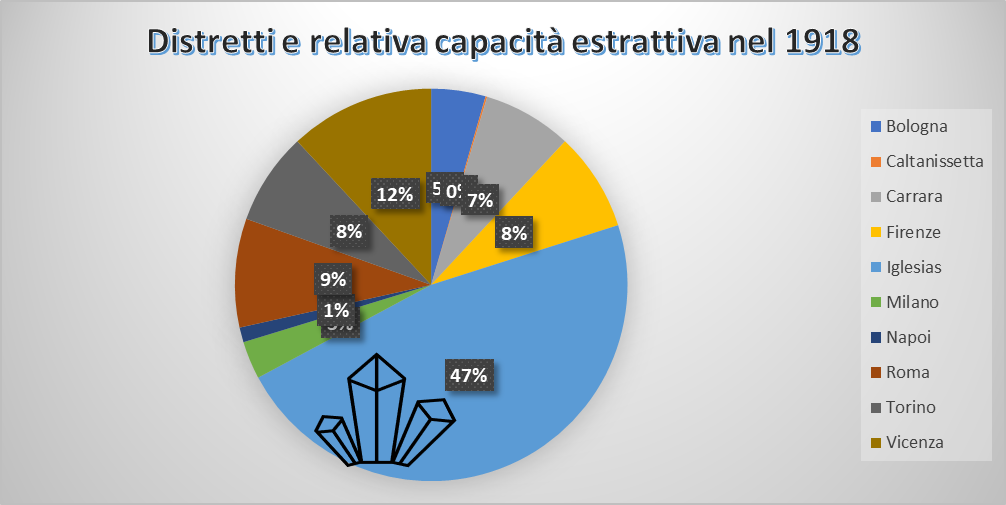

Si può quindi approfondire l’argomento e conoscere i distretti minerari in cui si estraeva e anche quanto erano produttive queste miniere. Grazie ai dati presenti nel volume è stato possibile realizzare un grafico che dovrebbe rendere la lettura immediata e più gradevole:

Si evidenziano anche alcune particolarità, per esempio concernente il sale: a Napoli e a Caltanissetta si estraeva salgemma, a Bologna e Firenze sale di sorgente e a Bologna, Caltanissetta, Iglesias, Napoli, Roma, Vicenza sale marino. Oppure minerali specifici presenti solo in alcune aree geografiche: si legge che a Carrara e a Torino vi erano miniere di grafite. Nel distretto di Torino, circondario di Cuneo, si estraevano, oltre alla grafite, anche combustibili fossili, piombo e zinco. Le miniere d’oro invece si trovavano solo nell’Ossola. Miniere diverse erano presenti in Valle d’Aosta.

Si propone ora uno sguardo sui minatori e le condizioni di lavoro

La salute dei minatori era a rischio sia per le condizioni di lavoro sia per gli infortuni.

Qualche dato esemplificativo: nel 1918 in Italia morirono 98 minatori e 61 si ferirono gravemente; la percentuale era pari al 3,27 per mille operai almeno nelle 496 solfare della Sicilia, seguivano a ruota le solfare della Campania e della Calabria. Le cause di incidenti erano frane, incendi, cadute nei pozzi o dalle vie di transito, scoppio di mine, grisou o asfissia per gas mefitici ecc.

Le malattie più frequenti dei minatori in quel periodo erano altrettanto temibili: una era l’anchilostomiasi, una parassitosi dovuta al caldo umido, per evitare la quale ci si limitava allo spargimento di calce nei luoghi di lavoro e quindi l’azione si rivelava assolutamente inefficace; l’altra era la malaria, per la cui profilassi si agiva una sola volta all’anno con la somministrazione di chinino.

Notizia, forse, non così ovvia: durante la Prima Guerra mondiale anche le donne furono impiegate in miniera.

Le cave

Anche le cave rappresentavano un importante settore estrattivo: i grandi distretti erano cave di marmo e attive ancora oggi.

Il più grande si trova a Carrara, che esporta il prezioso minerale in tutto il mondo, l’altro ha sede nel Verbano, precisamente a Candoglia (che nel 1918 era parte del distretto estrattivo di Torino), e vi si estrae, tra l’altro, il marmo della Venerabile fabbrica del Duomo di Milano (Candoglia e Milano erano collegate via acqua dal Toce ai Navigli).